成女学園中学校・成女高等学校のブログです。学園の日々の様子を、学校長および編集委員が中心になってお届けします。

成女学園ブログ >

教科・授業

【衣生活】好きな布、好きなデザインで

更新日:2022年03月15日

本校には、様々な進路選択に対応できるように多くの選択科目があります!

その1つが「衣生活」という家政系の授業です。

服飾系の大学に進学する生徒や被服に関心が強い生徒が履修しています。

今回は、卒業を間近に控えた高校3年生の作品の一部を写真でご紹介します。

それぞれ布や、デザインが異なっていますね。

レースをつけるアレンジもかわいい!制作者の個性がよく表れている素敵な作品だなと思いました。

授業担当の先生よりメッセージを頂きました。

「少ない時間のなかでよく頑張りました。

ちゃんと完成し、どれも素晴らしい出来栄えです。皆さんの技術の賜物です。」

〔編集委員〕

【保育】春を彩る壁面飾り

更新日:2022年03月12日

保育園や幼稚園の壁面飾りを覚えていますか?どの園でも季節ごとに壁面が飾られていたと思います。

そこで、先生になりきって壁面飾りを作りました!

今回のテーマは、『新学期』。

生徒たちは、真ん中にメッセージ、周囲に春の植物と生き物たちを配置するという構成を考えたようです。

色とりどりの画用紙を切って、器用にパーツを作っていました。

さて、最終的にどんな作品になったのでしょうか?

こちらの作品はみなさんが見られる場所に掲示したいと思います。

新学期に学校へ来るのが楽しみです。

〔編集委員〕

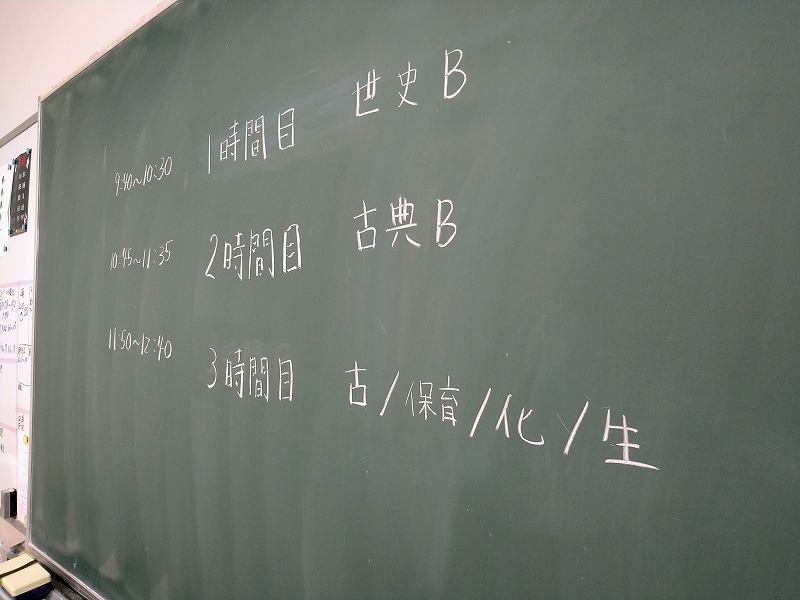

いよいよ最後のテスト!

更新日:2022年03月10日

今年度最後の定期試験が始まりました。

数日前から、

「授業で確認したはずなのに、復習していたら、わからなくなっちゃいました」

「放課後に補習してくださいませんか」

と、連日生徒が職員室に訪れています。

皆のやる気が感じられて、とても嬉しいです。

教員としては、この時期は、質問のしやすい雰囲気づくりも特にがんばりたいところです!

〔編集委員〕

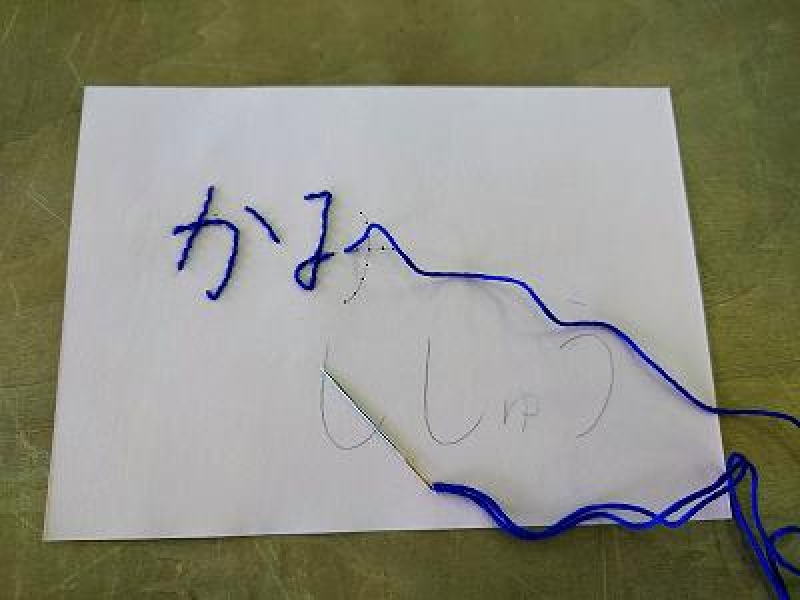

【家庭科】紙に刺繍をしてみよう!

更新日:2022年03月08日

家で過ごす時間が長いみなさんへ

コロナ禍で外出の機会が減り、家での時間を持て余している方はいませんか?

今回は、お家時間をもっと充実させたい人、新しい趣味を探している人のために『紙刺繍』をご紹介します。

『紙刺繍』はその名のとおり紙に穴をあけて刺繍をします。

意外と紙も縫えるものなんですよ。

文字やイラストを紙に浮かび上がらせることが出来ますので、独特で可愛らしい風合いが生まれます。

贈り物に添えるメッセージカードに刺したり、ポチ袋に刺したりと活用方法はたくさん!

本校の生徒たちはオンライン学習時に自宅で取り組みました。皆さんもぜひ、挑戦してみてください。

〔編集委員〕

【英語:多読】寒い時期はぜひミステリーを!

更新日:2022年03月07日

英語科多読係です!

今回のテーマは「ミステリー」特集です。

犯罪や事件の謎を解いていく「ミステリー小説」。

伏線が回収されていったり、どんでん返しがあったり、日常では味わえない(むしろ味わいたくない)スリルがあったり、読みがいがあり面白い作品が多数あります。

今回はEdgar Allan Poeの名作短編The Tell-Tale Heartも展示してみました。

たったA4サイズ4枚の小説ですが、人間の極限の狂気を表現されています。

読みやすい英語なので、立ち止まって読んでいる生徒も見かけます。

また壁掲示に貼ってあるキャラクターを見て、「この鑑識は民間人だ」「この指名手配犯は凶悪犯に違いない」などなど生徒が色んなお話を作っています((笑))

成女にはたくさん面白い多読図書と面白い展示が待ってますので、ご来校の際にぜひお楽しみいただけたらと思います。

〔編集委員〕

【国語】陰暦と季節のはなし~五節句を全部言えるかな?~

更新日:2022年03月06日

3/3は「ひな祭り」。俗に「女の子の節句」「桃の節句」と呼ばれます。

「節句」とは一年の節目ごとに供物をお供えしていた「節供」が元で、本来は一年中さまざまな行事が行われていたものを、江戸時代に特に重要な五つの節句を公的行事として定めたと言います。

この五節句、すべて言えるでしょうか?

1/7は「人日(じんじつ)の節句」、現代では七草がゆを食べて一年の健康を願う日です。

3/3は「上巳(じょうし)の節句」、本来は「三日」ではなく「巳(み)の日」に行われました。

5/5は「端午(たんご)の節句」、ひな祭りに対して「男の子の節句」とされます。

7/7は「七夕(しちせき)の節句」で、日本では「たなばた」として知られています。

最後の1つは9/9「重陽(ちょうよう)の節句」です。

ひな祭りでひな人形を飾るのは、人形(ひとがた)にケガレを移して川に流すことで厄除けをする「流し雛」が原型です。

また、桃は魔除けの力を持つ聖なる植物とされ、ひなあられにも桃色が入っています。

はまぐりの貝殻は本来の対となるお互いにしかピッタリ合うことがないため、そんな風に相性ピッタリの人と無事に巡り合えるようにとの願いがこめられています。

昔から伝わる行事には、家族の健康への祈りやこどもたちの成長を喜ぶ気持ちがこめられています。コロナ禍のため外出が難しい今だからこそ、ぜひ由来などを調べながら年中行事を楽しんで頂けたらと思います。

〔編集委員〕

【英語】『LittleWomen』を鑑賞

更新日:2022年03月02日

英語科では高2を対象に『Little Women(若草物語)』を鑑賞させています。

各々進路に向けて、進学先を考える時期でもありますが、進学し卒業後の人生の歩み方を考えてほしいと思って、毎年鑑賞会を行っています。

物語は4姉妹(Meg, Joe, Beth, Amy)が中心に進んでいきます。150年前の文学ですが、何度も映画化や舞台化されており、いつの世でも人々の心を打っています。

今年は、クラス全員が私は次女のJoeに似ていると答えており、職業を持って社会で働きたいという志向を持っている生徒が多いと感じました。

また、JoeとLaurieとAmyの関係をめぐっては、熱い討論(?)となり、盛り上がりました。

女子校らしい英語の学びをと思って始めたこの企画ですが、生徒の数だけ、この作品に対しての感じ方があり、教員も大きな学びがあります。

主人公たちが抱える問題や不安は、担当の女子教員と女子生徒のみ授業だからこその共感できることだと思います。

作品のもう一つのテーマである「自分らしさ」をいつも考えながら日々を過ごしてほしいと願っております。

〔編集委員〕

【体育】高3 ダンス発表会♪

更新日:2022年02月25日

こんにちは!体育科です♪

先日、高校3年生の体育の授業でダンスの発表会が行われました!

全部で5チームの発表会となりましたが、どのチームもとっても上手に踊れていました。

曲や振り付けに合わせて衣装を考えたり、高校3年生ならではの、息ぴったりのダンスを披露してくれました。

踊り終わると大きな拍手が飛び交っていました。

高校生活の思い出の一つになってくれたらと思います。

〔編集委員〕

ゴールまで13キック!

更新日:2022年02月22日

3年生は、定期テスト後、通常授業はありません。

そのため、普段の継続学習の漢字テストで、合格13回にまだ手が届いていない生徒のチャレンジタイムを、定期テスト後に設けました。

初めはローテンションの雰囲気も見せていた生徒たちでしたが、取り組み始めると、そこはさすが3年生!

おどろくべき集中力で、合格を連発!

ゴールを決めて、笑顔で帰っていきました。

漢字の暗記に対して苦手意識の強い生徒もいたかもしれません。

しかし、この日の取り組みは、皆真剣で、とても誠実なものでした。

ゴールおめでとう~!

〔編集委員〕

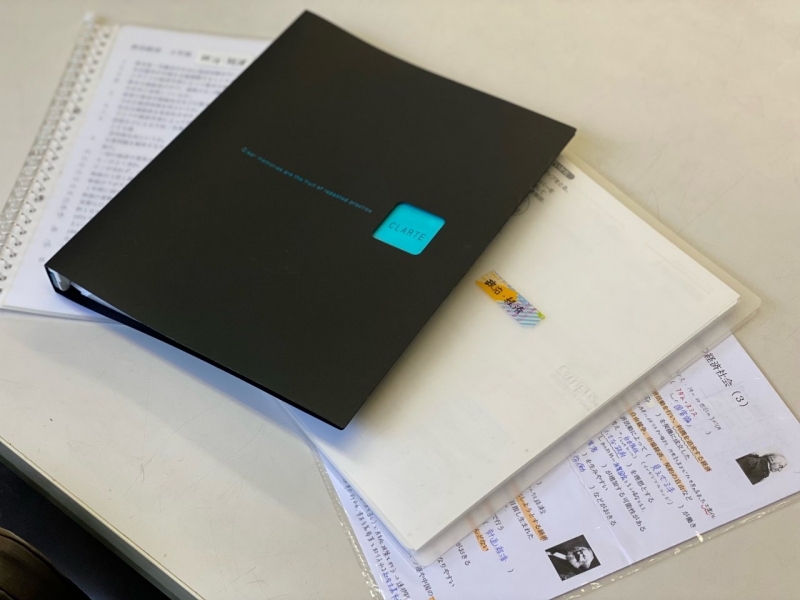

【政経】3年間の成果!

更新日:2022年02月21日

高校3年生は、高校最後の定期考査である学年末考査に臨みました。

政治経済の授業では、普段使用しているプリントに3年生ならではの工夫が凝らされています。

授業で出てきたわからない言葉を調べてメモできるスペースを作ったり、授業内容を復習して自分で一問一答の問題集を作ったり、イラストや写真を付けてわかりやすくしたりするなど、生徒それぞれで自分が勉強しやすいように工夫しています。

授業中に教員が話したことを一言一句もらさないというレベルでメモを取る生徒もいて、あまりのメモの量にプリントが見にくくなってしまうため、配布されたプリントをもう一枚欲しいと言ってくる生徒もいます。

この3年生の工夫された学習は、1年生の時からプリントの書き方を試行錯誤した結果です。

そして、何よりすばらしい部分は、その工夫を誰から言われるでもなく自分たちで考えて取り組んでいることです。

授業プリントで得た知識はもちろんのことですが、この工夫を通して身に付いた主体性や思考力をぜひ次のステップでも発揮し、さらに成長していって欲しいと思います。

〔編集委員〕